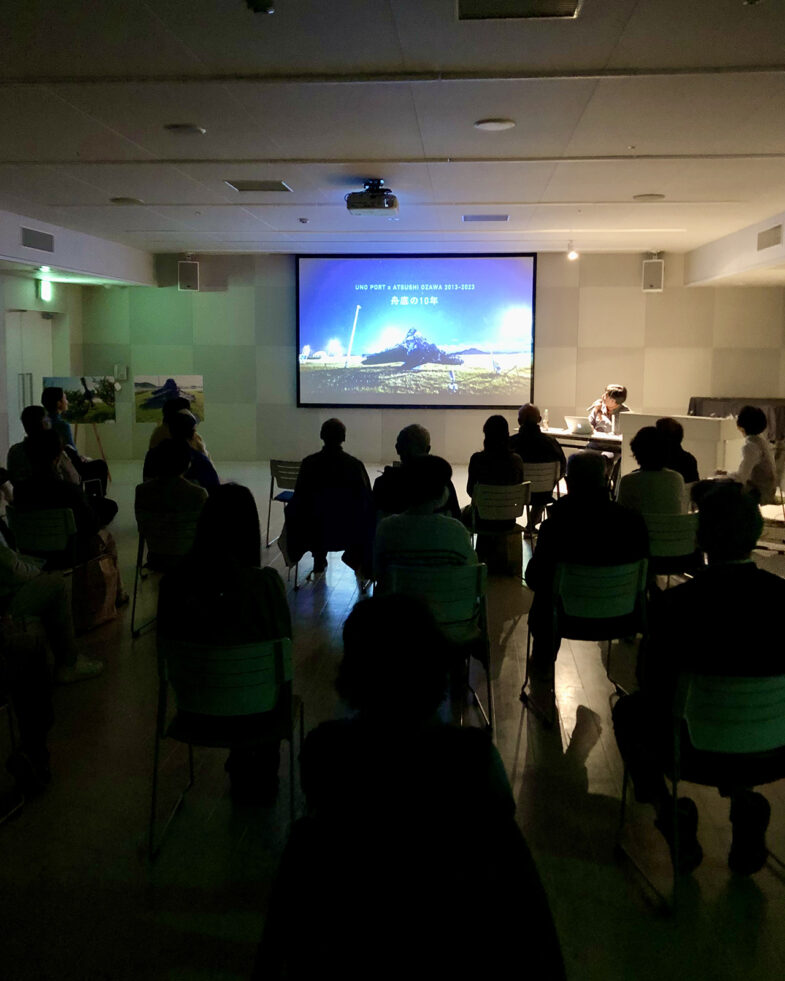

舟底の記憶

瀬戸内国際芸術祭2013~ / 宇野港に恒久設置・恒久制作 / 岡山県玉野市

「成長する彫刻」というテーマを掲げ、現地でのワークショップや公開制作を重ねながら少しずつ変化していくパブリックアート。2013年の瀬戸内国際芸術祭から始まったプロジェクトで、現在も作品は成長し続けている。最新のアップデートは2023年12月。

人々はさまざまな道具を使い、暮らし、消費する。生活を営む土地の風土によって必要な道具は異なり、進化し、固有の歴史と記憶を孕んでいくものだ。

しかしその寿命は短い。機能が欠けた時点で、道具は道具でなくなるからだ。例えば自動車。車輪がひとつでもパンクすれば、それは乗り物としての使命を果たせなくなる。例えば技術を駆使して精密に組まれたコンピュータ。ちょっとしたホコリで使い物にならなくなる。堅牢な素材とされる鉄ですら、例外無く寿命は訪れる。錆びる、曲がる、穴が空く…頑丈な金物が用途を果たせなくなる要因はいくらでもある。

そういった脆さのなかでも、鉄が鉄であるということは不変だ。曲がっても、穴が空いても、溶かしても、それは鉄のままであり続ける。錆びて風化しても消えたわけではない。どこかに鉄分として存在し続ける。このような視点からモノを捉えると、そこには素材(=自然物)としての強度があることに気付く。

ここ瀬戸内海の島々には、この土地ならではの道具たちが多く存在し、それはそのまま土地の風景として個性を放っている。その中で、役目を終えた「元・道具」たちに着目した。これらは人工物なのか、それともすでに自然物なのだろうか?ここから作品制作が始まる。

← scroll →

まずは島々を訪れて「元・道具」たちをたくさん集め、熱して叩いて機能を排す。そしてこの作業で産まれた「ただの鉄=自然物」を、巨大なプロペラや錨に付着させていく。近付いて見ると、そこにはさまざまな道具のシルエットがあたかも化石のように存在している。道具として使われてきた人の記憶、街の記憶もまた、不変であると気付かされる。そして支持体となる巨大なプロペラや錨には、長い航海の果てに数えきれないほどの「海の記憶、世界の記憶」がこびり付いている。外の記憶、この地に訪れる旅人を連想させる。

迎える者と訪れる者、双方の記憶を宿した彫刻が産まれる。

設置後は恒久的に現地でワークショップを催し、現地で集めてきた元・道具たちを参加者に叩いてもらう。叩かれた鉄たちは宇野港の彫刻へ取り付けられ、そのヴォリュームを増幅させていく。島への来訪者が制作プロセスに関わることで、鑑賞者が関係者となり、「現在の記憶」が追加される事になる。

願わくば、賑わいの時期が去った後も島の方々の手で育てられ、長く愛され続けて欲しい。常に呼吸をし続ける鉄という素材は、時間の経過と共に表情を変えていくだろう。

MEMORY OF SHIP’S HULL

SETOUCHI TRIENNALE2013~ / PERMANENT / UNO PORT

With the theme of “growing sculpture”, public art that changes little by little through repeated local workshops. The project has been running since 2013, and the latest update is December 2020.

People living in the island, and visit to the islands. I make a sculpture that grows through mutual exchange. At the end of the event session, the project will be at the starting point.

I make a living by making iron tools. In the process, he asks himself, “What is a tool in the first place?” People use various tools to live and consume. The necessary tools differ depending on the climate of the land where we live, and they evolve and have a unique history and memory.

The life of the tool is short. This is because a tool is no longer a tool when it lacks functionality. For example, a car. If even one wheel punctures, it can no longer fulfill its mission as a vehicle. For example, a computer that is precisely assembled using technology. A little dust makes it useless.

Even iron, which is considered to be a robust material, will reach its end of life without exception. It rusts, bends, punctures … there are many factors that make sturdy hardware useless. What is it that remains unchanged for a long time in such fragility? It is that iron is iron. Even if it bends, punctures, or melts, it remains iron. Even if it rusts and weathers, it does not disappear. It continues to exist as iron somewhere. If you look at things from this perspective, you will notice that they have strength as a material (= natural object).

Here in the islands of the Seto Inland Sea, there are many tools unique to this land, which give off their individuality as a landscape of the land. Among them, I focused on the “former tools” that had finished their roles and were exposed to the rain. I’m interested in iron things because of my occupation. Are these artificial or are they already natural? Work production begins from this self-questioning self-answer.

First, I visit the islands and collect a lot of “used tools”. Then, they are heated and hit, and the function is eliminated. The “just iron = natural objects” produced by this process will be attached to huge propellers and anchors. When you look closer, the silhouettes of various tools exist as if they were fossils. We are reminded that the “memory of people, the memory of the city” that has been used as a tool is also immutable. And At the end of a long voyage, countless “memories of the sea” were adhered to the huge propellers and anchors. “Memory of the world, memory of the world” is stuck. So to speak, they can be interpreted as a traveler who visits this place = a visitor to an art festival.

Sculptures that harbor the memories of both the welcoming person (local people) and the visitor (visitor) are born.

During the summer exhibition period, workshops will be held at Takamatsu Port and Tamano City, and participants will be asked to hit used tools collected locally. The struck irons are attached to the sculpture of Uno Port and amplify the volume. As visitors to the island get involved in the production process, the viewer becomes a creator and “current memory” is added. Hopefully, even after the busy season has passed, it will be raised by the people of the island and will continue to be loved for a long time. The material of iron, which constantly breathes, will change its expression over time.