鉄を作る

大地の芸術祭 越後妻有アートトリエンナーレ 2009

鉄という素材は、それの持つ堅牢さと優れた加工性から、多くのシーンで活用されている。時に建築や乗り物の骨格として、時に生活へ利便性を与えるものとして、時に武力として。その活用範囲の広さは、鉄が「道具」として文化へ大きな影響をもたらしてきた裏付けとも言える。

では、「道具」とは何だろうか?

もとをたどれば石を割ってナイフを作り、土を盛って水を蓄えたところに道具の原点を見る事が出来る。つまり、道具とは「素材に機能や構造を与えて成り立つ」と言えるだろう。それならば、道具から機能を取り去った時、そこには何が残るのだろうか。

素材+機能=道具 ならば、 道具-機能=素材?

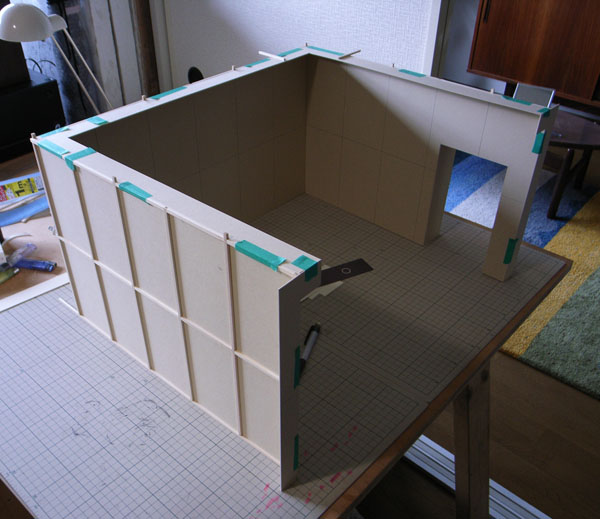

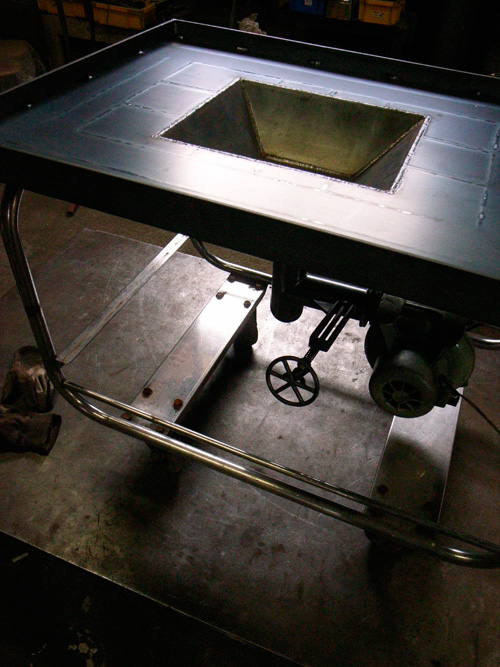

モノづくりのプロセスを逆行していく試みである。

検証として、さまざまなスチール製品を赤熱し、ひたすら叩き続ける。1000℃を越える高温のなかでメッキや塗装は剥がれていく。何千、何万と金槌が振り下ろされ、機能や構造は失われていく。人の手で作られた鉄製品から人為的な要素が取り除かれ、素材は丸裸になっていく。それは無機質で無言な物質でありながら、躍動的で生々しい。純粋なただの鉄がそこにあった。

ここ越後妻有の地にも、古くは鍛冶仕事で作られた農機具をはじめ、さまざまな場所に鉄が用いられてきた。道具たちは、この地の水と土をふんだんに含み、厚く錆を身にまとう。その様はすでに人の手を離れ、大地へ還元されようとする素材の姿ではないだろうか。しかしこれらは単なる鉱石に戻る事はできない。制作者や使用者の手を経てモノは何らかの痕跡を残し、人は記憶を宿すからである。私はこれらに鎚を入れ続け、大地の営みと人々の営みが重なり合う場を作る。廃校に残された様々な痕跡と共鳴することを願って。

Steel Making

Echigo-Tsumari Art Triennare 2009

Steel is a material that is used in many situations because of its robustness and excellent workability. Sometimes as a framework for buildings and vehicles, sometimes as a convenience for daily life, and sometimes as a military force. The wide range of its uses can be said to be evidence of the great influence iron has had on culture as a “tool. So, what is a “tool”? The origin of tools can be traced back to the breaking of stones to make knives and the heaping up of earth to store water. In other words, we can say that tools are made by giving function and structure to materials. If this is the case, what remains when we remove function from a tool? If material + function = tool, then tool – function = material? This is an attempt to reverse the manufacturing process. To verify this, various steel products were heated to red-hot and pounded incessantly at temperatures in excess of 1,000°C. Plating and paint peeled off at this high temperature. The function and structure of the product is lost as thousands and thousands of hammers are used to beat it down. Artificial elements are removed from iron products made by human hands, and the materials are stripped bare. It is an inorganic and mute substance, yet it is dynamic and vivid. There it was, pure and just iron.

Here in Echigo-Tsumari, iron has also been used in various places, including agricultural implements made by blacksmithing in ancient times. The tools have been covered with rust from the abundance of water and soil in this region. This is the appearance of a material that has already left the hands of man and is about to be returned to the earth. However, they cannot return to mere ores. They have passed through the hands of their creators and users, leaving behind some kind of trace, and they hold memories for people. I will continue to hammer on these materials to create a place where the workings of the earth and the workings of people overlap. Hopefully, it will be a place that resonates with the various traces left behind at the former Higashi Shimogumi Elementary School.